Stefan Duchateau

« Si la population comprenait comment fonctionnent le milieu bancaire et la politique monétaire, cela déclencherait immédiatement une révolution. » Henry Ford avait proféré ces paroles en se référant à la situation prévalant avant et durant la Grande Dépression. Si cette critique était parfaitement justifiée à l’époque, elle l’est sans doute moins dans les circonstances actuelles. Et elle l’est d’autant moins au vu du courage et de la persévérance dont ont fait preuve les autorités monétaires pour lutter avec tous les moyens et instruments disponibles contre les conséquences de la pandémie.

Mais ces efforts louables ont un revers, qui était du reste prévisible. Les stimulants économiques à cette échelle, combinés à une création monétaire débridée, exercent immanquablement une pression haussière sur le niveau général des prix. Ce prix à payer est somme toute très relatif par rapport à la voie alternative que les autorités n’ont pas empruntée, à savoir ne mener aucune politique correctrice, abandonner tout le monde à son sort, au risque de provoquer une grave récession économique et une crise bancaire généralisée, générant à leur tour des risques systémiques[1]. Une approche de laisser-faire aurait porté un coup fatal à l’économie mondiale, et cela d’autant plus que les blessures économiques de la crise de 2008 et 2011 (certainement en Europe) étaient encore loin d’être toutes cicatrisées.

L’évolution défavorable de l’inflation est alimentée plus particulièrement à l’échelle mondiale par une flambée des prix de l’énergie et une pénurie temporaire (tantôt réelle, tantôt imaginaire) de biens intermédiaires dans le processus de production. Ce dernier aspect finira par disparaître lorsque l’activité économique se sera normalisée. Mais nous n’en sommes pas encore là, même si certaines grandes entreprises indiquent déjà ne plus souffrir des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui avaient connu leur apogée lors du trimestre écoulé.

La pression haussière sur les prix se maintiendra cependant encore quelques années. En soi, ce n’est pas une catastrophe. Un rythme (sensiblement) plus soutenu de hausses de prix au cours des dix prochaines années compensera une période d’inflation relativement basse. Pour vous en convaincre, rappelez-vous des tentatives désespérées de la BCE pour booster ces indicateurs d’inflation au cours des années précédant la crise sanitaire. Dans une ultime tentative de pousser les prix à la hausse[2], la banque centrale s’était même aventurée à instaurer un taux directeur négatif.

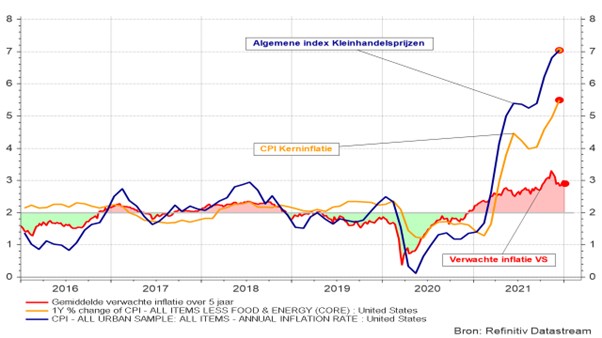

Il serait facile de vous faire peur en pointant le bond spectaculaire des indicateurs de l’inflation aux États-Unis et dans la zone euro. Certes, il serait légitime de s’en inquiéter de prime abord. Mais la force de ce rebond s’explique d’une part par la chute des prix en 2020. Un peu comme quand on tient une balle sous l’eau avant de la relâcher.

Et d’autre part par le dynamisme de l’économie, en particulier aux États-Unis. Un momentum si puissant que des hausses de prix étaient inévitables. Tant que les prix ne dérapent pas plus, les indicateurs actuels ne sont pas de nature à faire paniquer les marchés financiers. Si l’inflation reste relativement prévisible, les salaires s’y adapteront progressivement et les entreprises pourront ajuster en temps voulu leurs prix finaux. Cette évolution maîtrisée n’affecterait ni les habitudes de consommation ni les marges bénéficiaires.

Malheureusement, une remontée du niveau de l’inflation réduit aussi sa prévisibilité. Dès lors, une forte augmentation des prix prendrait tout le monde de court : les consommateurs dépenseraient moins, faute de voir leurs salaires s’adapter aussi rapidement et les entreprises ne pourraient pas adapter leurs marges, ce qui pèserait sur l’évolution de leurs bénéfices. Mais, pour l’heure, ce n’est encore qu’une menace.

Reconnaissons tout de même que la réaction des banques centrales arrive bien tardivement. Dans la zone euro parce que l’on ne perçoit aucune possibilité de relever le taux directeur[3]. Ce qui entrave considérablement une politique anti-inflationniste.

Aux États-Unis, le processus de tapering[4] n’est cependant pas encore assez avancé pour permettre une hausse des taux d’intérêt officiels. Ce sera le cas en mars 2022. Un premier relèvement de 25 points de base (ou d’emblée plus important ?) devrait donc intervenir à ce moment-là. La courbe des taux indique que les relèvements suivants du taux directeur, chaque fois de 25 points de base, auraient lieu en juin, septembre et décembre 2022. Pour cette année, on compte donc en tout cas un relèvement de plus que le nombre prévu par le marché il y a encore deux semaines. La portée de ce changement, qui a fait les gros titres de la presse, ne doit cependant pas être exagérée. Ce relèvement supplémentaire interviendrait seulement un peu plus tôt que prévu. Il y a un mois, on le pronostiquait en février 2023. Alors, décembre ou février ? Une telle différence n’a pas grande signification et cela d’autant plus que le nombre de relèvements anticipés par la suite est très limité.

L’évolution de l’inflation moyenne attendue pour les 5 prochaines années diverge fortement de celle, effrayante, des prix de gros et de détail américains et européens, malgré la publication récente de chiffres CPI indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis en décembre 2021 ont augmenté de pas moins de 7 % en rythme annuel, soit la plus forte hausse en 40 ans.[5]

Graphique 1 : Évolution des prix de détail et de l’inflation attendue (à 5 ans) aux États-Unis

Si les marchés financiers anticipent un rythme plus soutenu de l’inflation, ils excluent tout dérapage supplémentaire et tablent même à terme sur sa réduction.

Mais la frayeur est mauvaise conseillère et un investisseur nerveux perd facilement les pédales. On l’a encore observé la semaine dernière lorsque le rapport officiel de la Réserve fédérale a révélé que les membres du FOMC[6] avaient débattu ouvertement d’une réduction du bilan de la banque centrale. En termes profanes, cela signifie que la Fed ne va pas se limiter à réduire ses programmes de rachats d’obligations (le tapering) et à relever son taux directeur. La banque centrale américaine entend également ne pas réinvestir (ou pas entièrement) sur les marchés obligataires les obligations d’État et d’entreprises qu’elle détient actuellement dans son portefeuille une fois qu’elles seront arrivées à échéance. Elle pourrait même les vendre avant leur échéance.[7]

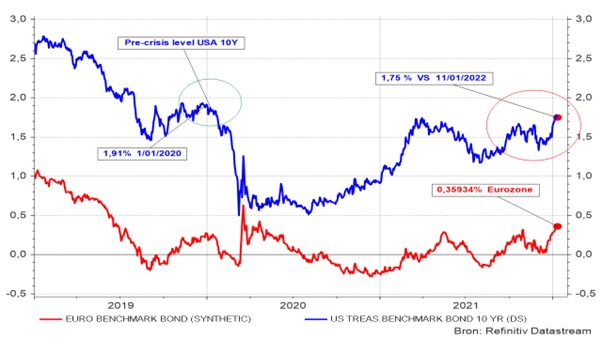

Cette publication a provoqué un vent de panique et un plongeon de Nouvel An plutôt frisquet sur les bourses d’obligations et d’actions. Comme dans la zone euro, le taux obligataire américain à 10 ans a bondi d’un coup de pas moins de 0,4 %, avant de se stabiliser peu après à un niveau qui est toujours inférieur à celui observé avant la pandémie.

Graphique 2 : Taux des obligations d’État à 10 ans aux États-Unis et dans la zone euro

La hausse anticipée de 30 points de base des taux des obligations d’État à 10 ans aux États-Unis au cours des 12 prochains mois reste très modérée également, surtout comparée à l’inflation actuelle et au vu de la conjoncture économique dynamique outre-Atlantique.

Les marchés d’actions ont été aux premières loges de la débandade. Et ce sont surtout les actions de croissance (vous le savez, notre preferred habitat…) qui ont mordu la poussière. D’une part, parce que le gros des revenus attendus de telles entreprises se situe plus loin dans le temps, ce qui les rend plus vulnérables aux hausses des taux d’intérêt à long terme. Et d’autre part, parce qu’elles se prêtaient aux prises de bénéfices les plus juteuses après leur progression spectaculaire au cours des dernières années. Ces valeurs sont également les premières candidates à la vente lorsque les investisseurs souhaitent réorienter leurs portefeuilles vers les actions industrielles traditionnelles. Une fois cette rotation opérée, la pression à la vente sur les actions de croissance (notamment dans les secteurs technologiques) diminuera dans une large mesure et l’on se rendra compte que la chute de leurs cours aura constitué à nouveau une opportunité d’achat.

Mais, pour notre part, nous réservons également une place plus importante aux valeurs industrielles dans nos portefeuilles. Et cela, pas uniquement en raison de l’amélioration des indicateurs conjoncturels industriels. Nous estimons en effet que le secteur technologique est devenu plus cher de manière générale. Nous nous focalisons donc désormais sur les sous-secteurs qui associent un potentiel de croissance à une valorisation modérée. Ce qui nous laisse toujours un grand choix.

Notre allocation d’actifs conserve une surpondération limitée en actions, diversifiées principalement en titres américains, européens, japonais et indiens, avec une place croissante pour les valeurs industrielles. La composante technologique est davantage concentrée sur des applications spécifiques et des sous-segments.

Et les obligations ? Comment les aborder dans un contexte de hausse des taux ? Nous conservons une part de cash importante. Le volet obligataire est investi en obligations d’entreprises américaines et scandinaves ainsi qu’en obligations d’État chinoises et tchèques. Nous maintenons aussi nos positions en obligations d’État italiennes.

Depuis le début de cette nouvelle année, la performance des bourses d’actions est légèrement négative aux États-Unis, mais positive en Europe. L’année 2022 marquerait-elle le grand retour des valeurs européennes qui se sont fait damer le pion pendant de longues années par leurs concurrentes outre-Atlantique ? Peut-être bien compte tenu de la surreprésentation sur les marchés européens des valeurs industrielles et des banques qui ont repris du poil de la bête, ce qui s’est traduit récemment par une belle progression de leurs cours boursiers. Mais, comme le veut la devise du café anversois Zeezicht à la Zurenborgse Dageraadplaats : Alle dagen hopen… (l’espoir fait vivre)

Le nouveau cru boursier se profile en tout cas comme une année turbulente au cours de laquelle nous serons confrontés à des hausses de taux d’intérêt (surtout à l’extrémité courte de la courbe des taux), à l’offensive finale du virus SRAS-CoV-2 (à travers l’un de ses nombreux variants), à d’effrayants indicateurs d’inflation et à l’attente angoissante de la publication des résultats trimestriels des entreprises.

Les bourses sauront-elles surmonter autant de problèmes en 2022 ? Pour y répondre, nous donnons à nouveau la parole à Henry Ford : « Aucun problème n’est insurmontable lorsqu’on sait le diviser en petits morceaux ». Traduction libre : Examiner la situation au jour le jour et y réagir de manière appropriée.

[1] Voir se matérialiser des risques systémiques est le pire qui puisse arriver à l’économie de marché occidentale. Un effondrement du système financier, des dépôts d’épargne et réserves de pension qui partent en fumée, un chômage massif et des vagues d’hyperinflation qui tuent dans l’œuf tout redressement économique.

[2] Une inflation trop basse crée en effet le risque d’une évolution négative des prix, ce qui incite les consommateurs à reporter leurs achats, freinant ainsi la croissance économique.

[3] Dans la zone euro, le taux interbancaire se situe toujours à un niveau inférieur à celui du taux officiel de la BCE (-0,5 %). Un relèvement du taux directeur n’aurait donc aucun sens. Les banques seraient tentées en effet de conserver encore plus de liquidités, ce qui freinerait la croissance économique.

[4] Ce processus consiste, pour la Fed, a réduire progressivement ses achats mensuels de titres sur les marchés obligataires.

[5] Expurgée des prix alimentaires et de l’énergie, l’augmentation est de 5,5 % en rythme annuel, la plus forte hausse de cet indicateur en 31 ans.

[6] Federal Open Market Committee : une réunion organisée toutes les six semaines afin de déterminer un éventuel ajustement de la politique monétaire.

[7] Il pèse un montant total de 8 300 milliards de dollars qui sont investis actuellement dans des obligations, constituées pour les deux-tiers de certificats du trésor américain. Cela représente environ 20 % de toutes les obligations d’État américaines. On ne parle donc pas ici de petite monnaie.

L’auteur, Stefan Duchateau, est Professeur de gestion des risques/Conseiller auprès de HU Bruxelles et Argenta