Stefan Duchateau

Sonnée par le coup de bambou infligé par l’évolution imminente des indicateurs de l’inflation, une meute d’investisseurs pris de panique a percé, la semaine dernière, une brèche dans sa propre ligne de défense, qui avait pourtant réussi à tenir relativement bien jusqu’à présent.

Les marchés des actions avaient en effet plutôt bien digéré les tensions géopolitiques, les inquiétudes relatives à l’inflation et les affres de la guerre. Mais leur résistance s’est rompue, ces derniers jours, lorsqu’ils se sont mis à douter de la politique des taux que la banque centrale américaine conduira à l’avenir.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s’était pourtant évertué, avec ses gros sabots coutumiers, à convaincre les investisseurs qu’il excluait tout relèvement spectaculaire de 75 points de base. En vain. Pour preuve : la sérieuse correction boursière du lendemain. Les marchés se montrent ainsi de plus en plus sceptiques à l’égard de la banque centrale américaine. Le spectacle qu’elle leur offre n’est en effet pas fait pour les rassurer. Certains gouverneurs semblent surtout avides de faire les gros titres de la presse à coups de déclarations tonitruantes, obligeant Jerome Powel à les rappeler à l’ordre en public. En clair, les dissensions sur la politique à mener n’ont jamais semblé aussi grandes au sein de l’institution monétaire.

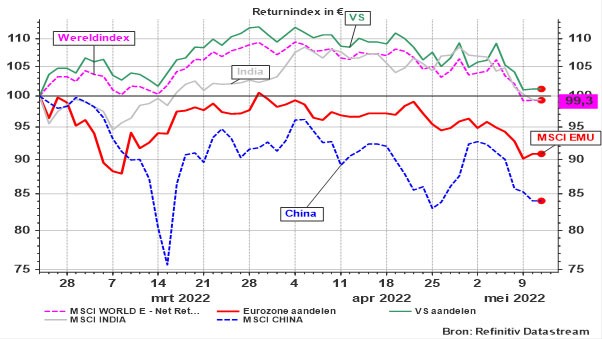

Pourtant, l’indice mondial des actions, exprimé en euros, affiche une belle résistance, n’accusant qu’une perte limitée depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Graphique 1 : Évolution de quelques indices boursiers depuis le 24-02-2022

Cette évolution étonnante s’explique en grande partie par le mouvement haussier (justifié) du cours du dollar américain. Nous nous prenons ainsi à rêver des performances boursières auxquelles nous aurions pu assister sans la grave erreur stratégique de la Russie.

La résilience de cet indice général dissimule cependant de grandes différences. Certaines bourses européennes enregistrent des reculs à « deux chiffres », à l’instar de l’Allemagne qui souffre du poids de ses entreprises industrielles dépendant du gaz et de ses constructeurs automobiles qui constituent, avec les bourses chinoises et les actions bancaires européennes, les principales victimes sur les marchés.

Mais, récemment, les secteurs les plus prometteurs ont également dû battre sérieusement en retraite. Ainsi, le secteur technologique américain chute en bourse dans la perspective d’une prochaine pénurie de composants en provenance de Chine, qui l’oblige à revoir drastiquement ses prévisions bénéficiaires pour le deuxième trimestre. L’importance stratégique de ces entreprises est cependant telle que leurs récentes déconvenues boursières apparaîtront, dans un avenir proche, comme des opportunités, moyennant bien sûr de la patience et une diversification suffisante. Nous pensons plus particulièrement à la cybersécurité, à la robotique et à l’automatisation.

Passons en revue les principales inquiétudes qui déstabilisent les marchés financiers actuellement. Sans les aborder nécessairement dans l’ordre de leur importance, d’ailleurs.

Pour l’heure, l’épidémie de Covid semble être parfaitement sous contrôle, tant aux États-Unis qu’en Europe, même s’il était présomptueux de crier victoire dès à présent. Le virus reprend simplement des forces, en manigançant sans doute de nouvelles stratégies et mutations, pour opérer son grand retour à l’automne1, avec un nouveau variant, espérons-le, (plus) inoffensif.

Une résurgence de l’épidémie au sortir de l’été ne fait en tout cas guère de doute puisque les mois de vacances sont propices à la multiplication des contacts, notamment à l’occasion des nombreux festivals qui attirent la grande foule.

Mais c’est le prix à payer pour jouir d’une certaine liberté. L’humanité doit se résoudre à cette cohabitation jusqu’à ce que le virus décide lui-même de se retirer dans les grottes humides asiatiques où l’on en avait ôté sans lui demander son avis.

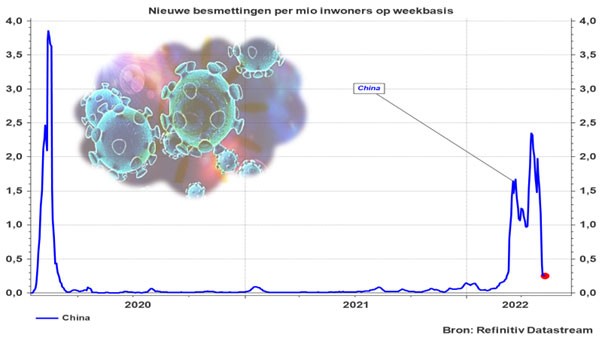

Actuellement, la question du Covid se pose cependant en des termes beaucoup plus aigus en Chine où les autorités n’ont d’autre choix que de confiner leurs principaux centres économiques pour appliquer sans faiblir leur politique de tolérance zéro. Si les mesures radicales qui l’accompagnent font peser une charge insupportable sur la population concernée, cette politique réussit néanmoins à produire les résultats escomptés. Les provinces de Guangdong et de Shanghai, toutes deux d’une importance économique vitale, font en effet état d’un nombre très limité de nouveaux cas.

La maîtrise de la situation ouvre ainsi la voie à la seconde phase de la réouverture de l’économie, qui vise principalement les entreprises clés dans les secteurs logistiques et la production des semi-conducteurs. Ainsi, la pression sur les chaînes d’approvisionnement pourra en être réduite d’autant. Mais cette relance sera mise en œuvre très progressivement, alors qu’un (léger) foyer d’épidémie semble se développer dans la grande région de Pékin. Nous croyons cependant pouvoir avancer, sans prendre trop de risques, que la situation évolue dans la bonne direction.

Graphique 2 : Évolution des nouvelles contaminations en Chine

Il n’en reste pas moins que les perspectives économiques ont pris un sacré coup dans l’aile. Une amélioration semble exclue à court terme tant en Europe qu’en Asie.

En revanche, les États-Unis conservent suffisamment d’allant pour résister aux vents contraires qui freinent la croissance industrielle dans le reste du monde. L’économie américaine n’en a pas moins livré elle aussi une prestation décevante au premier trimestre.

Mais ses fondations restent solides, comme en témoigne son marché du travail où les créations d’emplois sont impressionnantes. L’économie américaine peut difficilement être qualifiée de chancelante alors qu’elle affiche la plus longue série d’augmentations du nombre d’emplois créés depuis 1939 et une croissance de plus de 400 000 postes de travail pour le 12e mois d’affilée.

Dans ce contexte, la baisse du taux de participation a quelque peu étonné. Mais le rapport sur l’emploi a surtout révélé la croissance robuste de la base salariale (+0,31 % d’un mois à l’autre) qui est suffisante pour maintenir la consommation à un bon niveau sans pour autant être de nature à alimenter une nouvelle poussée inflationniste.

De tels chiffres n’indiquent en rien l’imminence d’une récession. Et cela d’autant moins que la poursuite de la croissance du nombre d’offres d’emplois soutiendra encore la création de jobs dans un avenir proche.

Le principal baromètre conjoncturel américain, l’indicateur ISM, n’émet pas non plus le signal d’une récession au cours des prochains trimestres. En clair, même si une accélération du tempo économique n’est plus à l’ordre du jour, la conjoncture américaine restera suffisamment soutenue.

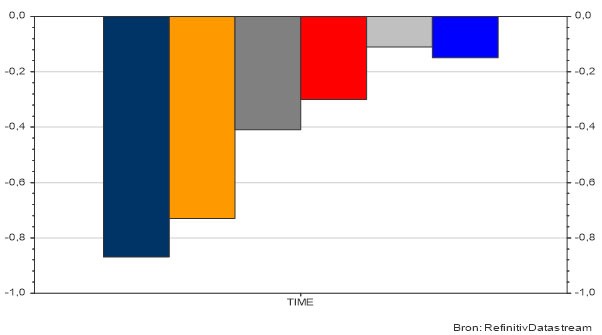

En réalité, la crainte d’une récession trouve son origine dans la différence de taux d’intérêt entre les obligations d’État à 10 ans et les certificats du Trésor à 1 an. Lorsque cet écart de rendement devient négatif2, l’histoire a montré qu’il annonce, avec une assez grande fiabilité, une récession économique dans les 3 ou 4 trimestres suivants.

Or, actuellement, ce n’est pas (encore) le cas, puisque cette différence de taux affiche un niveau (très) sûr de 1,05 %. Mais si l’on prend comme indicateur les taux d’intérêt prévus dans 12 mois, cet écart plongera en effet en territoire négatif l’an prochain.

Graphique 3 : Écart des taux d’intérêt à 10 ans moins 1 an, comme signal d’une récession

Pour l’heure, cela indique soit que le risque d’une récession aux États-Unis est sous-estimé, soit que les prochains relèvements des taux d’intérêt à court terme sont surestimés, soit encore que la hausse des taux d’intérêt à long terme est sous-estimée. Ou une combinaison de ces facteurs…

Ces considérations nous amènent au point qui fait le plus débat sur les marchés financiers : la politique monétaire de la banque centrale américaine.

La réaction négative des marchés financiers au relèvement, pourtant largement prévu, du taux directeur de 50 points de base, intervenu le 4 mai, traduit leur méfiance grandissante à l’égard de la Réserve fédérale.

Nous n’allons pas remuer le couteau dans la plaie, mais la Fed aurait dû relever son taux directeur dès l’automne dernier – en septembre et en décembre – mais elle en avait été empêchée parce qu’elle devait d’abord diminuer progressivement son programme de soutien qu’elle menait encore à l’époque3.

Le retard pris à resserrer la politique monétaire ne pouvait donc être rattrapé rapidement qu’à partir du mois de mars 2022. Mais, cette fois, c’est le déclenchement des hostilités militaires qui ne l’a pas permis. Des sauts de taux, chaque fois d’un demi pour cent, en mai, juin et juillet, suivis par une série (toutes les six semaines) de relèvements d’un quart de pour cent), ne nous étonnent donc pas. Au contraire, ils reflètent simplement une normalisation accélérée de la politique monétaire.

Actuellement, le faible niveau des taux d’intérêt à court terme ne correspond en effet pas du tout à la dynamique conjoncturelle et à l’inflation galopante.

Ce cycle de hausses des taux pourrait s’achever en mars 2023, après avoir damé le pion à l’inflation, au prix d’un léger ralentissement de l’économie. C’est en tout cas l’objectif.

Certains gouverneurs de la Fed pensent cependant que suivre le chemin prévu des hausses de taux ne permettra pas d’atteindre cet objectif et proposent dès lors de chausser des bottes de sept lieues pour relever le loyer de l’argent à coups de sauts de 0,75 %. Une telle démarche serait non seulement inédite par sa brutalité, mais aurait également toutes les apparences d’une réaction de panique.

Le président de la Fed tente à présent de nous sortir ce scénario catastrophe de la tête, mais ces vaines tentatives ont surtout pour effet de mettre en lumière la discorde et le désordre qui règnent actuellement au sein de la banque centrale. Au vrai, les disputes intestines semblent à présent avoir baissé d’un cran, ce qui permettra aux marchés, à leur tour, de retrouver progressivement leurs esprits.

Mais il serait présomptueux de croire que la politique monétaire puisse réussir à elle seule à faire reculer les attentes inflationnistes. Cela ne peut marcher que si les hausses de prix résultent en grande partie d’une économie en plein boom qui fait croître la demande. Or, cela ne correspond pas à la situation présente, alors que s’estompent les effets des soutiens économiques et financiers gigantesques engagés à la période la plus noire de l’épidémie.

Les indicateurs de l’inflation dérapent fortement en raison de la flambée des prix de l’énergie et des matières premières, un phénomène sur lequel la politique monétaire n’a que peu, voire pas de prise. Les indicateurs de l’inflation ne se calmeront que si le marché de l’énergie évolue vers une situation d’équilibre. Et cela n’arrivera à court terme que si l’on retire la mèche de la poudrière géopolitique. À plus long terme, cela passera par une indépendance progressive de l’Europe au gaz russe.

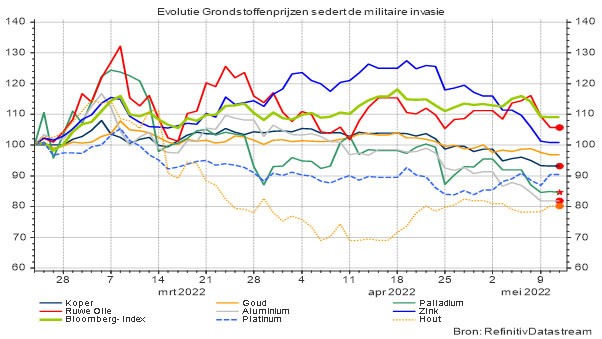

Entre-temps, un coup d’arrêt semble avoir été porté à l’évolution dramatique des prix des matières premières. Cela s’explique en premier lieu par la révision à la baisse (du moins pour l’instant) des objectifs militaires de la Russie qui paraît ne plus s’intéresser qu’au sud-est de l’Ukraine pour pouvoir relier la Crimée à son territoire par voie terrestre. Mais, même là, son offensive paraît s’enliser. Et puis, c’est la seconde explication, la demande de matières premières diminue en raison du ralentissement de la croissance économique globale (et en particulier en Chine). Il est évident que cette détérioration conjoncturelle a un effet calmant sur l’évolution des prix de diverses matières premières.

Graphique 4 : Évolution des prix de quelques matières premières depuis l’invasion militaire (exprimés en US $)

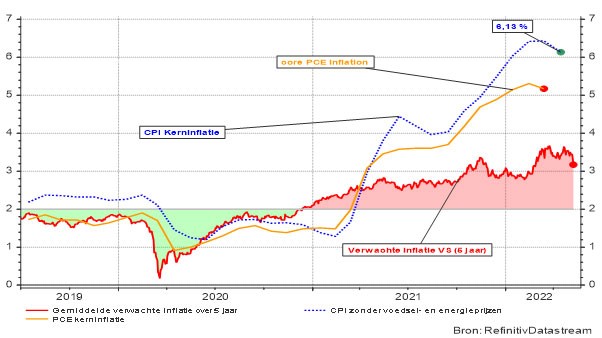

Le dernier indicateur PCE publié, qui est la mesure privilégiée par la Fed pour suivre l’inflation, semble avoir atteint un plafond, tout comme les chiffres CPI, plus largement suivis, qui viennent de sortir également. Mais il est encore trop tôt pour crier victoire, parce que ces chiffres, qui se situent dans le haut de la fourchette des attentes du marché, sont encore trop élevés.

Cette hauteur s’explique d’ailleurs entièrement par l’augmentation abrupte des prix des billets d’avion. Quant aux biens, qui sont beaucoup plus importants, la hausse de leurs prix s’est avérée moins forte que prévu. Mais, jusqu’à présent, les marchés financiers n’ont pas encore assimilé cette tendance positive.

Graphique 5 : Inflation de base CPI et PCE aux États-Unis et inflation moyenne attendue à 5 ans

Nous remarquons cependant que les marchés tablent à présent sur une stabilisation à long terme, voire une baisse de l’inflation attendue, comme on peut le déduire des obligations liées à l’inflation.

Cela signifie que l’inflation de base pourrait reculer fortement en 2023 et 2024. Certes, il s’agit peut-être de vains espoirs, mais ils nous suffisent pour ne pas sombrer dans le défaitisme

Graphique 6 : Diminution attendue de l’inflation dans les prochaines années aux États-Unis

Entre-temps, le conflit militaire ne fait plus systématiquement la une de l’actualité. Tout se passe actuellement comme si l’agresseur russe allait se contenter de conquérir les provinces du sud-est de l’Ukraine. Mais la Russie a payé un prix trop élevé pour limiter ses ambitions à cette région.

Et ce prix ne ferait qu’augmenter à mesure que les sanctions occidentales produiront leurs effets. Jusqu’à présent, le Russe moyen ne les ressent encore que très modérément. Avant le conflit, le pays formait déjà une économie relativement fermée. Les sanctions occidentales n’agiront donc que très lentement et nuiront sans doute davantage à l’Europe.

Le discours modéré de Poutine lors de la célébration tant crainte du 9 mai a rassuré quelque peu, mais les véritables intentions d’un tel despote sont difficiles à déchiffrer.

Contre toute attente, l’armée de terre de la Russie fait en tout cas une bien piètre impression. En espérant que cela ne donne pas des idées aux dirigeants de l’OTAN…

Mais si la Russie nous a révélé ainsi toute la faiblesse de ses troupes régulières, ses fusées balistiques et hypersoniques restent supérieures à l’arsenal occidental en termes de rapidité, de flexibilité, d’anticipation, de puissance, de portée et de précision. En espérant que cela ne donne pas des idées au dictateur russe…

Pour l’heure, la déconfiture récente des bourses ne nous fait pas dévier de notre route. La crise du Covid est sous contrôle en Chine, les signaux de récession aux États sont purement imaginaires (du moins jusqu’à présent), le marché du travail est particulièrement solide et l’évolution des salaires est robuste, mais pas de nature à accélérer l’inflation.

Les indicateurs de l’inflation vont encore gâcher l’ambiance pendant quelque temps, mais atteindront à terme leur plafond lorsque le conflit militaire s’apaisera et que les problèmes d’approvisionnement seront résolus.

La révision à la baisse des prévisions de croissance au deuxième trimestre est à présent intégrée dans les cours des actions, tout comme l’évolution haussière du taux directeur de la banque centrale américaine.

Nous conservons une pondération inférieure à la moyenne en obligations européennes. L’inflation continuera en effet à augmenter l’année prochaine dans la zone euro, contrairement aux États-Unis. Sur le vieux continent, le taux à court terme ne peut augmenter que dans une mesure limitée, de sorte que la lutte contre l’inflation galopante repose quasi entièrement sur les épaules des taux d’intérêt à long terme. Dans la zone euro, nous prévoyons donc la poursuite de la hausse des taux d’intérêt à long terme de l’ordre d’un demi pour cent, alors que, sur ce plan, les États-Unis ont déjà mangé le plus gros de leur pain noir : les taux longs ne devraient plus y progresser que de 15 points de base à un horizon de 12 mois.

Walking through hell? Keep walking.

1 Nous n’atteindrons d’ailleurs la durée moyenne d’une pandémie de cette ampleur qu’à l’été 2022. La durée moyenne de l’épidémie actuelle de Covid sera cependant plus longue dans la mesure où la vaccination a ralenti la propagation.

2 Pour être tout à fait précis : le véritable signal annonçant une récession se situe à – 0,12 %.

3 C’est d’ailleurs également la raison pour laquelle la BCE ne peut pas encore relever son taux directeur à l’heure actuelle.

L’auteur, Stefan Duchateau, est Professeur de gestion des risques/Conseiller auprès de HU Bruxelles et Argenta